Keine Navigationsleiste auf der linken Seite? Abhilfe

Die Zeit vom 29. Oktober 1971, Autor: Kurylo

Auf der Flucht vor qualmenden Schloten

Köln plant neue Industrieprojekte – Warum 7150 Bürger ihre Wohnungen räumen sollen

An manchen Tagen finden in Köln zwei Aktionen gegen „den 218“ statt. Die „Heinzelmenschen“ sammeln auf der Hohen Straße Unterschriften gegen den Abtreibungs-Paragraphen 218, und Bürger aus dem Kölner Norden agitieren gegen den Flächennutzungsplan 218. Da sieht der Betrachter, wie jüngst am 2. September, dann einen Zug von 2000 Demonstranten auf der Hohen Straße auf sich zu marschieren, in dem unter dem Motto „Weg mit dem 218“ sogar ein katholischer Pfarrgeistlicher mitzieht – verwirrend für den Ortsfremden, wenn dazu Kinderchöre im Zug rufen: „Wir wollen bleiben, wir lassen uns nicht vertreiben.“ Nicht verwirrend aber für den Kölner. Der kann nach den jahrelangen Querelen um den Flächennutzungsplan 218 sehr wohl diesen und den Streit um den Abtreibungsparagraphen 218 auseinanderhalten.

An manchen Tagen finden in Köln zwei Aktionen gegen „den 218“ statt. Die „Heinzelmenschen“ sammeln auf der Hohen Straße Unterschriften gegen den Abtreibungs-Paragraphen 218, und Bürger aus dem Kölner Norden agitieren gegen den Flächennutzungsplan 218. Da sieht der Betrachter, wie jüngst am 2. September, dann einen Zug von 2000 Demonstranten auf der Hohen Straße auf sich zu marschieren, in dem unter dem Motto „Weg mit dem 218“ sogar ein katholischer Pfarrgeistlicher mitzieht – verwirrend für den Ortsfremden, wenn dazu Kinderchöre im Zug rufen: „Wir wollen bleiben, wir lassen uns nicht vertreiben.“ Nicht verwirrend aber für den Kölner. Der kann nach den jahrelangen Querelen um den Flächennutzungsplan 218 sehr wohl diesen und den Streit um den Abtreibungsparagraphen 218 auseinanderhalten.

Der Flächennutzungsplan-Entwurf 218 ist Euphorie und Trauma einer deutschen Gemeinde – von Köln stellvertretend für alle Kommunen in der Bundesrepublik erlitten.

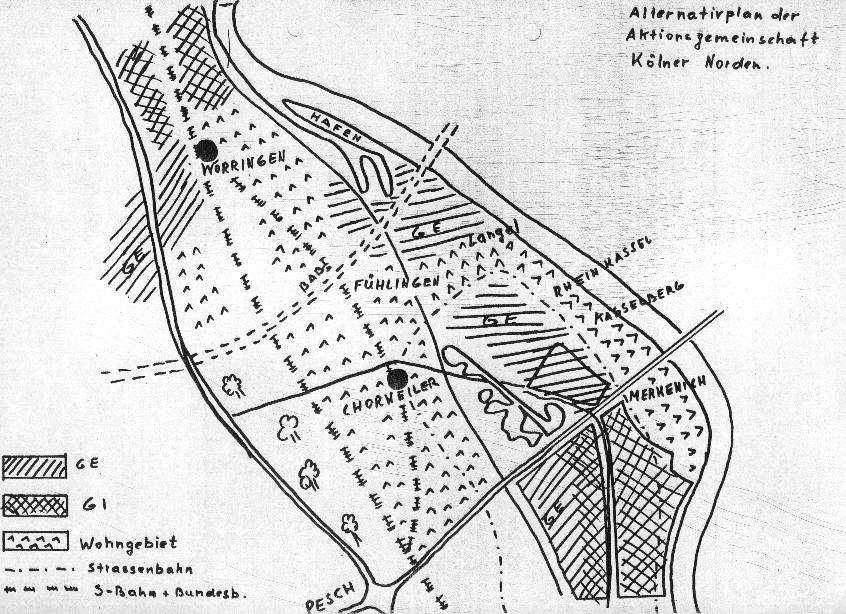

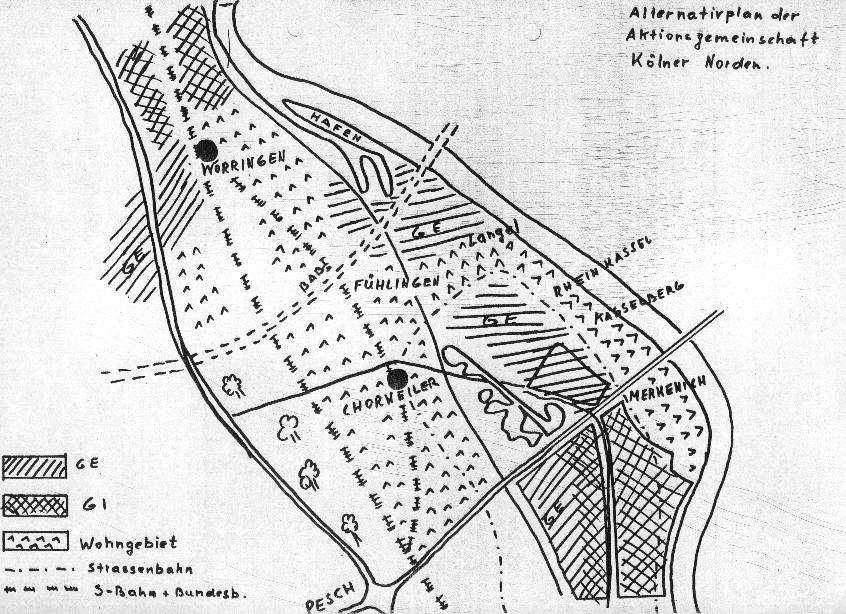

Der Plan sieht vor: die Bewohner aus fünf Wohngebieten im Kölner Norden (7150 Menschen) sollen ausgesiedelt werden, damit die Stadt finanzstarken Gewerbesteuerzahlern ein zusammenhängendes, 5,8 Quadratkilometer weites Industriegebiet anbieten kann. In einer Zeit, in der kleinbürgerliche Eigenheim-Ideologie die leeren Flächen der Ballungsgebiete weitgehend zersiedelt hat, wird ein Raum, der nach Quadratkilometern zählt, von den Kommunen angeboten, die, getrieben von der Jagd nach Gewerbesteuer, um die Gunst der großen Steuerzahler buhlen.

Und das nicht irgendwo weit vom Schuß, am Zonenrand oder in sonst einem Notstandsgebiet. Sondern mittendrin im Westen. Dort, wo der Rubel rollt, wo sich kaum ein Interessent noch solche Chancen ausgerechnet hätte: Neun Kilometer vom Kölner Dom, eine halbe Autostunde von den Flughäfen Lohhausen und Wahn direkt an der Rheinschiene mit Bundes-, S-, Stadt- und U-Bahn-Anschlüssen, mit einem eigenen neuen Hafen zum Strom, eingebettet ins Geflecht der westeuropäischen Autobahnen, das Geflecht der Rohöl-, Erdgas- und Produkten-Pipelines, ins Geflecht der Wirtschaft an Rhein und Wupper, jenes Flüßchens, das als Symbol für deutschen Gewerbefleiß steht.

Die Wupper, die gegenüber dem Plangebiet 218 in den Rhein mündet, die „schwarze Wupper“, war aber bis in die jüngste Zeit auch das Symbol der durch deutschen Gewerbefleiß beeinträchtigten Umwelt.

Und das ist das Trauma des Flächennutzungsplans 218: Was wird die Industrie, die hier siedeln soll, an neuer Immissionsbelastung, an Abgasen und Lärm, für den bereits hoch beanspruchten Raum im Norden Kölns bringen?

In dieser Sorge finden die Bewohner der vier sogenannten Kölner Rheindörfer Merkenich, Kasselberg, Rheinkassel und Langel und der weiter im Binnenland gelegenen ländlichen Vororte Fühlingen und Feldkassel, die ausgesiedelt werden sollen, Zulauf im Protest aus der übrigen Stadt.

Die sechs Quadratkilometer Äcker und Weiden am Ström, die industrialisiert werden sollen, sind nämlich auf drei Seiten bereits umrahmt von Industrie. Im Osten und Norden ragen und räuchern die Gralsburgen der Großchemie: Bayer Leverkusen, Bayer Dormagen, Erdölchemie Köln-Worringen. Im Süden lohen die Fackeln der Esso Raffinerie Köln, und lärmen die Produktionsanlagen der Fordwerke Köln. Im Westen und Nordosten aber grenzen Wohngebiete an, deren Bürger das Mehr an Industrie und Immission fürchten: Die Kölner „Neue Stadt“, die überholten Urbanisationsvorstellungen auf der grünen Wiese der fünfziger Jahre entsprungen ist, und die Leverkusener Wohnbezirke Wiesdorf und Hitdorf.

Diese Nachbarschaft ist die Ursache dafür, daß über den Planentwurf 218 von der Verwaltung noch nicht entschieden werden konnte, sondern der Kölner Stadrat nun das Wort hat. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung 450 Meter Abstand der neuen Industrie zu den Wohngebieten vorgesehen. Sie hätte dann nach Osten bis an den Strom gereicht, denn der Rhein hat die Breite der Schutzzone. 15 Quadratkilometer hätte dann die ganze neue Industriezone gemessen.

Die Staatliche Gewerbeaufsicht aber forderte von der Stadt 1500 Meter Abstand: Das halbierte die Industrie-Nutzzone zugunsten von Grünstreifen, in die sogar ein Sportzentrum mit neuer Ruderregattabahn eingebettet werden soll.

Der Kölner Regierungspräsident, gefragt, ob er der Planung mit diesen Bedingungen zustimmen würde, sah sich „außerstande, die Auswirkungen zu erkennen“. Er reichte den Plan an den nordrhein-westfälischen Arbeitsminister Figgen weiter. Der beauftragte die Landesanstalt für Immissions- und Bodenschutz in Essen mit einem Gutachten.

Nun gibt es vielerlei Industrien. Die Landesanstalt aber ging, so heißt es im Gutachten, „von chemischer Industrie aus“. Und dieses Wort läutet der Euphorie und des Traumas zweiten Teil ein.

Zwar erläuterte die Kölner Stadtverwaltung, die Landesanstalt sei von chemischer Industrie ausgegangen, weil dies die am meisten belastende Industrie sei. Sie sei für ein Belastungsgutachten somit der geeignete Ausgangspunkt.

Aber es ist auch kein Geheimnis, daß gerade die chemische Industrie bei den Gemeinden an der Rheinschiene äußerst beliebt ist.

Sie gilt als guter Steuerzahler mit sicherer Zuwachsrate, der wegen der Transporte und der Wassernutzung den Strom sucht und an ihn gebunden ist. Und sie ist – wegen der gelingen Personalintensität – als Ansiedlungsindustrie mit geringen kommunalen Folgekosten für den Wohnungsbau und die Versorgung der Beschäftigten geschätzt. Gerade die Kölner haben Bayer Leverkusen als lebendiges, seit der Jahrhundertwende ununterbrochen expandierendes Beispiel auf der anderen Rheinseite vor Augen.

Aber auch in den Gemeinden südlich und nördlich von Köln sind Giganten der Chemie aus dem Boden geschossen. Die Rheinschiene ist zum „Ruhrgebiet des 20. Jahrhunderts“ geworden – ohne Ordnung und Planung, wie das Ruhrgebiet des 19. Jahrhunderts ohne Ordnung und Planung über Kohle und Erz entstand. Viertelstundenlang hat der Autofahrer auf den Autobahnen zwischen Bonn, Köln, Düsseldorf und dem Niederrhein im Hundertkilometer-Tempo die Fackeln und Reaktionstürme immer neuer chemischer und petrochemischer Werke im Blick. Und der Bedarf ist noch lange nicht gedeckt.

So wunderte es niemanden, daß der Beigeordnete für Wirtschaftsförderung, Herbert Kallewegge, den Satz „Gespräche mit Bayer haben bereits stattgefunden“ im Manuskript stehet hatte, als die Kölner Stadtverwaltung am 10. Juli 1969 in einer showgleich abgezogenen Ritssitzung die Aussichten der Industrieansiedlung im städtischen Norden euphorisch vorstellte. Das Plangebiet 218 liegt nämlich zwischen dem fünf Quadratkilometer großen Bayerwerk Leverkusen, das – von Wohngebieten umzingelt – längst die Grenzen seiner Ausdehnungsmöglichkeiten erreicht hat, und dem Bayerwerk Dormagen auf der gegenüberliegenden Rheinseite, das stillschweigend seit einigen Jahren sich über die Kölner Stadtgrenze hinweg in Äcker und Wiesen der Rheinmetropole hineingefressen hat.

Beide Bayerburgen sind durch den Rhein hindurch und über das Plangebiet hinweg mit elf Pipelines miteinander verbunden, in denen sie Produkte austauschen.Wenn auch ins Plangebiet 218 die Bayer-Chemie käme, brauchten die bestehenden Leitungen nur angezapft zu werden. Die Kölner Stadtwerke offerieren außerdem Wärme aus einem im Plangebiet projektierten Atomkraftwerk.

Bayer ist – das ist jedermann in Köln klar – der natürliche Interessent für das industrielle Neuland am Rhein. Der im Plangebiet projektierte sechste Kölner Rheinhafen würde – wäre er vorhanden – heute schon durch die Bayerwerke ausgelastet sein.

Nur wurde das Bayer-Primat im Kölner Rathaus nie offiziell ausgesprochen. Der Satz im Manuskript des Beigeordneten wurde in letzter Minute durchgestrichen. Und Rat und Verwaltung von Köln schippern seither mit allerlei Vorstellungen und Andeutungen durch die öffentliche Diskussion: Natürlich komme abgasende Chemie nicht in Frage. Wenn überhaupt Chemie, dann nichtbelästigende. Außerdem interessierten sich auch saubere Branchen für das Plangebiet. So IBM, die einen Quadratkilometer Gelände begehre.

Weshalb das Drumherumreden? Schuld ist das Trauma, das schon in der Sitzung vom 10. Juli 1969, in der der Rat die Verwaltung mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanentwurfs 218 beauftragte, deutlich wurde. Das Trauma, das den derzeit – und möglicherweise für immer – letzten Versuch einer großen Stadt in diesem Lande begleitet, in einem kommunalen Kraftakt ein großes Gelände für die Großindustrie bereitzustellen.

Minderheiten der SPD- und CDU-Ratsfraktionen, vor allem jene Stadtverordneten, die im Norden als Kandidaten ihr Fell zu verteidigen haben, fragen sich, ob die Umweltbelastung, ob die Aussiedlung von 7150 Bürgern, die der Stadt geschätzte 400 Millionen Mark Kosten verursachen wird (die Ausgesiedelten sollen in der benachbarten Neuen Stadt untergebracht werden), überhaupt tragbar und zu verantworten sind. In der öffentlichen Diskussion wird von manchem bezweifelt, daß die gewaltigen Unbillen wirklich und endlich durch ein adäquates Mehraufkommen an Gewerbesteuer belohnt werden – ganz zu schweigen von der unsicheren Zukunft dieser Steuer. Es wird angezweifelt, daß – wie von der Stadtverwaltung versprochen – 25 000 neue Arbeitsplätze im Plangebiet 218 entstehen können. Denn die moderne Industrie, auch die nicht chemische, braucht große Flächen für wenige Arbeitsplätze. Und manche Zweifler halten es für fraglich, ob es außer der Chemie überhaupt andere große Interessenten gibt. –

Das Gutachten der Landesanstalt hat inzwischen bestätigt: Chemie mit hohen Emissionen (Petrochemie, Viskosefabriken, Fabrikation von Pestiziden und Düngemitteln, Raffinerien) wird im Plangebiet 218 nicht angesiedelt werden können, weil für sie 3000 Meter Schutzabstand als notwendig erachtet werden. Für diesen Abstand müßten entweder die ganze Neue Stadt und Leverkusen abgerissen werden – oder aber die Wohnsiedlungen bleiben, und das ursprüngliche Industriegebiet 218 schrumpft so, daß es gar nicht mehr vorhanden wäre. Nur gering emittierende Lack- und Kunststoffverarbeitung, pharmazeutische und kosmetische Industrie und Nahrungs- und Genußmittelherstellung will das Gutachten zulassen.

Bei der CDU-Ratsfraktion ist ein Teil der Euphorie des ersten Gedankens seither gewichen. Sie fordert Alternativen, mindestens aber – wie die kleine FDP – die Ausweisung des Plangebiets 218 als Gewerbe- statt Industriegebiet. Der Rathaus-SPD, die mit absoluter Mehrheit das Sagen hat, ist die große Fläche zu solcher Verzettelung aber zu kostbar; Sie fordert, daß Regierung und Stadtverwaltung die Planung 218 jetzt gemeinsam in die Hand nehmen.

Der Mitbeteiligung der Regierung soll der SPD-Fraktion den Rücken etwas freier machen – auch gegen die eigene Partei: Die Kölner SPD, in der Jusos beim letzten Parteitag an entscheidende Schaltstellen außerhalb der Ratsfraktion gerieten, hat sich wegen der Gefahr von Stimmabwanderungen die Forderung auf Aufgabe der Industrialisierung im Norden zu eigen gemacht – aus Gründen des Umweltschutzes.

Inzwischen hat die städtische Liegenschaftsverwaltung mit den ersten Umsiedlungen begonnen – wer freiwillig gehen will, wird aus dem Norden evakuiert. Oberstadtdirektor und Stadtplaner stellten sich den Bürgervereinen des Plangebiets zur Diskussion und sicherten sich ihren Rückzug mit dem Hinweis, noch sei ja nichts entschieden, und vielleicht würden die Rheindörfer doch geschont.

Köln hat den stellvertretend für alle angetretenen Leidensweg der deutschen Kommunen noch nicht durchschritten. Zwischen der Skylla der ausbleibenden kommunalen Finanzreform und der Charybdis des Gemeindebankrotts sucht die größte bundesdeutsche Stadt, die nicht zugleich Landeshoheit genießt oder – wie München – als Regierungssitz besonders gefördert wird, ihr Zukunftsheil in entschlossener Flucht in ein beispielloses Industrieansiedlungsprojekt. Was daraus werden wird, vermag niemand zu sagen.

An manchen Tagen finden in Köln zwei Aktionen gegen „den 218“ statt. Die „Heinzelmenschen“ sammeln auf der Hohen Straße Unterschriften gegen den Abtreibungs-Paragraphen 218, und Bürger aus dem Kölner Norden agitieren gegen den Flächennutzungsplan 218. Da sieht der Betrachter, wie jüngst am 2. September, dann einen Zug von 2000 Demonstranten auf der Hohen Straße auf sich zu marschieren, in dem unter dem Motto „Weg mit dem 218“ sogar ein katholischer Pfarrgeistlicher mitzieht – verwirrend für den Ortsfremden, wenn dazu Kinderchöre im Zug rufen: „Wir wollen bleiben, wir lassen uns nicht vertreiben.“ Nicht verwirrend aber für den Kölner. Der kann nach den jahrelangen Querelen um den Flächennutzungsplan 218 sehr wohl diesen und den Streit um den Abtreibungsparagraphen 218 auseinanderhalten.

An manchen Tagen finden in Köln zwei Aktionen gegen „den 218“ statt. Die „Heinzelmenschen“ sammeln auf der Hohen Straße Unterschriften gegen den Abtreibungs-Paragraphen 218, und Bürger aus dem Kölner Norden agitieren gegen den Flächennutzungsplan 218. Da sieht der Betrachter, wie jüngst am 2. September, dann einen Zug von 2000 Demonstranten auf der Hohen Straße auf sich zu marschieren, in dem unter dem Motto „Weg mit dem 218“ sogar ein katholischer Pfarrgeistlicher mitzieht – verwirrend für den Ortsfremden, wenn dazu Kinderchöre im Zug rufen: „Wir wollen bleiben, wir lassen uns nicht vertreiben.“ Nicht verwirrend aber für den Kölner. Der kann nach den jahrelangen Querelen um den Flächennutzungsplan 218 sehr wohl diesen und den Streit um den Abtreibungsparagraphen 218 auseinanderhalten.